ষাট/বাষট্টি বছর আগের কথা লিখছি। এক এক সময় মনে হয় এই বয়সে এমন করে পুরনো কথাগুলো মনে পড়ে কীভাবে ! কেমন যেন ছায়াছবির মতো একেকটা ঘটনা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কখনও বা কোনও মানুষের কথা স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এটাই হয়তো বয়সের ধর্ম। ব্যাপারটা সম্পর্কে বদ্ধমূল ধারণা হলো মণীন্দ্র গপ্তের ‘অক্ষয় মালবেরি’ এবং হাসান আজিজুল হকের চার খণ্ডের বাল্যস্মৃতি পড়ে। এখানে ইচ্ছে করেই রবীন্দ্রনাথের ‘জীবনস্মৃতি’র কথা অনুল্লেখ্য রইল। বড়ো উচ্চাকাঙ্খী এই তুলনা, তবু সবিনয়ে জানিয়ে রাখি, আমার এই পিছন ফিরে দেখার লেখাগুলো মূলত শ্রদ্ধেয় সুধীর চক্রবর্তীর লেখা থেকেই অনুপ্রাণিত। তবে সেগুলো আদৌ সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠছে কিনা, তা নিয়ে আমার মনের মধ্যে ঘোর সংশয় আছে। তবু লিখে যাচ্ছি লেখার আনন্দে। জীবনের সায়াহ্নবেলায় ফেলে আসা দিনগুলো রোমন্থন করে তুলে আনছি একেকটি নুড়ি পাথর। চকমকি পাথরের মতো ঠুকে ঠুকে আগুন জ্বালছি।

ষাটের দশকের গোড়ার দিকেই ফিরে যাই। আমি তখন সবে খুলনার সবচেয়ে নামি স্কুল ‘সেন্ট যোসেফস হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছি। কুয়োর ব্যাঙকে সাগরে ফেলে দিলে যা হয়, আমার তখন সেই অবস্থা। কী সুন্দর পরিপাটি স্কুলের ক্যাম্পাস ! কী অপরূপ শান্ত স্নিগ্ধ হেডমাস্টার ইটালিয়ান পাদ্রি ফাদার ব্রুনোর চেহারা ! সাদা পোশাকে তাঁকে প্রথম আমার দেবদূত বলে ভ্রম হয়েছিল। তারপর তিনি যখন পরিস্কার বাংলায় কথা বললেন, আমি রীতিমতো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। তিনি স্কুল শুরুর সময়ে পরিস্কার ইংরেজিতে একটা ‘প্রেয়ার’ করাতেন। মাইক ছাড়া অমন দৃঢ় ওজস্বী কণ্ঠস্বর আমরা দূর থেকেও শুনতে পেতাম এবং আমরাও সমস্বরে উচ্চারণ করতাম। সে এক অনাবিল অভিজ্ঞতা। লম্বা ছিলাম বলে দাঁড়াতে হতো পিছনদিকে, তাতে দেখার কাজটা বেশ ভালোই হয়ে যেত।

সেন্ট যোসেফস স্কুলের লেখাপড়ার পাশাপাশি ওখানকার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। একজন সৌম্যদর্শন শিক্ষক ছিলেন পূর্ণচন্দ্র দালাল, তাঁর নেতৃত্বে ছেলেরা আবৃত্তি করত, গান গাইত। আমার তখন হয়ে ওঠার সময়। দু’চোখ ভরে শুধু দেখছি আর দেখছি। গান, নাচ, অভিনয়, ছবি আঁকা কিংবা লেখালিখির উন্মেষ তখনও আমার ভিতরে সেইভাবে হয়নি। তখন শুধু দেখা আর অনুভবের ব্যর্থ প্রয়াস চলছিল ভিতরে ভিতরে।

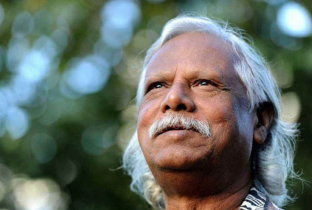

অচিরেই দু’জন উঁচু ক্লাসের সিনিয়র দাদা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। একজনের নাম হাসিব আর অন্যজন হলেন আওয়াল। হাসিব ভাই চমৎকার মাউথ অরগান বাজাতেন। তাঁর বাজানো ‘সোলবা সাল’ ছবির ‘হ্যায় আপনা দিল তো আওয়ারা’র কথা ইহজীবনে ভুলব না। হাসিব ভাই প্রমিত বাংলায় কথা বলতেন। সম্ভবত তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ছিলেন। লম্বা রোগা চেহারার মানুষটিকে সবসময় ধোপদুরস্ত সাদা পোশাকে দেখেছি। দূর থেকেই কেবল দেখা, কাছে গিয়ে কথা বলার সাহস হয়নি কখনও। আরেকজন হলেন আওয়াল ভাই, মূলত যাঁর কথা আজ লিখতে বসেছি।

লম্বা দোহারা চেহারার আওয়ালভাই খুব ভালো গান গাইতেন। খুলনার বিখ্যাত সংগীতগুরু সাধন সরকারের প্রিয় ছাত্র ছিলেন তিনি। একবার আমাদের স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে তিনি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ‘ হেই ও ও হেইও, ও মাঝি বাইও’ গানটা মঞ্চে গেয়েছিলেন। শুধু গাওয়া নয় ,হালধরা মাঝির ভূমিকায় অভিনয় করার সেই গানের স্মৃতি আমাকে বহুদিন তাড়া করে ফিরেছে। আওয়ালভাইরা খুলনার ডাক বাংলোর মোড়ে থাকতেন। অনেকদিন ওঁদের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি শুধুমাত্র ওঁকে একটু দেখার জন্যে। কিন্তু কোনওদিন কথা বলার সাহস হয়নি। অনেকবার মুখোমুখি হয়েও পাশ কাটিয়ে চলে গেছি অজানা এক দ্বিধা সংকোচ আর লজ্জায়। একবার এক সুযোগ হলো, খুব কাছ থেকে ওঁর গান শোনার। আমি তখন সবে কলেজে ঢুকেছি। সহপাঠি শুভেন্দুদের কবরখানা রোডের বাড়িতে আওয়ালভাই মাঝে মাঝে আসতেন। আসলে শুভেন্দুর সেজভাই সন্তুদার প্রিয় বন্ধু ছিলেন আওয়ালভাই। একবার ওই বাড়িতেই তিনি সবাইকে হারমোনিয়াম বাজিয়ে শুনিয়েছিলেন তাঁর সদ্যশেখা গান ‘বহু যুগের ওপার হতে’। আমি সেদিন ওখানে ছিলাম। গান তো নয়, কবির বাণীর মূর্তরূপ কানের ভিতর দিয়ে যেন মর্মে আঘাত করেছিল। আজও ভুলিনি সেদিনের কথা।

সত্তর সালে তো আমাকে দেশান্তরী হতে হয়েছিল ! পরে শুভেন্দুর কাছেই শুনেছি আওয়াল ভাই লন্ডনে চলে গেছেন। জীবন ও জীবিকার তাড়ণায় আমরা কখন যে কোথায় ছিটকে পড়ি ! তবু কিছু কিছু মানুষের কথা মনের মধ্যে থেকে যায়। বহু বছর বাদে আবার কীভাবে যে তাঁরা ফিরে ফিরে আসে, যেমন অনেকদিন আমার কাছে ফিরে এলেন এই মানুষটা যাঁর নাম এতদিন পরে জানলাম হাজরা আওয়াল। শুভেন্দু মাঝে মাঝে ওঁর কথা বলে। মাঝে মাঝে নাকি কথা হয় ওর সঙ্গে। একাধিকবার নাকি তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে ! বিদেশ বিভুঁইয়ে একলা মানুষটা কেমন আছে কে জানে ! অনেক কৌতূহল মনের মধ্যেই পুষে রাখি। তবু তাঁর সঙ্গে একদিন যোগাযোগ হয়ে গেল ফেসবুকের মাধ্যমে। সত্তর পেরোনো আমি মানুষটাও ততদিনে অনেক বদলে গেছি ! তাই একদিন লজ্জা,সংকোচ আর দ্বিধা কাটিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম ফেসবুকে ‘ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট’ পাঠিয়ে। অবাক হয়ে দেখলাম অতি দ্রুতই তিনি তা গ্রহণ করেছেন। তারপর একদিন সাহস করে মেসেজ বক্সে লিখলাম নিচের কয়েকটি বাক্য।

“আমাকে মনে রাখার কোনও কারণ নেই। খুলনার সেন্ট যোসেফস হাই স্কুলে আপনি আমার থেকে দুই ক্লাস ওপরে পড়তেন। মনে আছে স্কুলের এক বার্ষিক অনুষ্ঠানে আপনার গানের কথা। অভিনয় করে গেয়েছিলেন হেমন্তর ‘ও মাঝি বাইও’ গানটি। আর একদিন সমরদাদের বাসায় আপনি হারমোনিয়াম বাজিয়ে গেয়েছিলেন ‘বহু যুগের ওপার হতে’। তখন আপনি খুলনার গর্ব সাধন সরকারের কাছে গান শিখতেন। আজ এত বছর বাদে এই কথাগুলো আপনাকে জানিয়ে এক ধরনের আনন্দ উপভোগ করলাম। ভালো থাকবেন। (৩০ নভেম্বর ২০২০ সন্ধ্যে ৬টা ৩৪ মি.) এখানে বলে রাখা ভালো সমরদা হলেন শুভেন্দুর বড়দা। ওঁরা কয়েকভাই খুলনার কবরখানা রোডের এক বাড়িতে থাকতেন তখন। যা হোক মাসখানেক বাদে ২০২১’এর পয়লা জানুয়ারি তিনি আমাকে নববর্ষের একটা শুভেচ্ছাপত্র পাঠালেন। সেই শুরু। তারও মাসছয়েক বাদে একটা গানের (বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল) ভিডিও পাঠালেন।

গানের মধ্যে আর যাই হোক, সেই পুরনো আওয়ালভাইকে খুঁজে পেলাম না। বয়স বেড়েছে, নানানরকম কষ্ট আর দুঃখের সমুদ্র পাড়ি দেওয়া মানুষের বিদেশে দিনযাপনে সবসময় যে আনন্দের বহমানতা থাকে না, গানে তার স্পষ্ট ছাপ। দমের মধ্যে এসেছে বার্ধ্যক্যজনিত এক ধরনের অস্বাচ্ছন্দ্য। তবু তাঁর এই স্বতঃপ্রণোদিত অভিব্যক্তি আমাকে মুগ্ধ করল। আমি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে লিখলাম, “আপনার এই গান আমাকে নিয়ে গেল আমার সুদূর অতীতে, খুলনায়। আপনি কবরখানা রোডে আপনার বন্ধু সৌরেন কুন্ডুর বাসায় গেয়ে শুনিয়েছিলেন যে গান, তাই যেন নতুন করে ফিরে এলো। সাধন সরকারের প্রত্যক্ষ ছাত্রের সেই গান যে মায়াবী পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল আমার মনে, আজও সেই ঘোর কাটেনি। বরং আজকের এই গান যেন এক স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। তবে সে তো অসঙ্গত কিছু নয়। সমাজে, রাষ্ট্রে, পরিবারে যখন সর্বত্র ভাঙন তখন গলা তো কোন ছার ! তবু কোথায় যেন একটা মন কেমন করা অনুভূতি উড়ে এলো সুদূর লন্ডন থেকে এই হৃদয়পুরে। আর সেই গান, যেন তা ঘন বর্ষার আগমনী, ষাট বছর আগে যা ছিল ঝরো ঝরো বরিষণের আমোঘ আনন্দে ঘেরা। ভালো থাকবেন।“

সঙ্গে সঙ্গে তিনি উত্তর দিলেন ইংরেজিতে, “সুশীল, এর সমস্ত কৃতিত্ব আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র দালালের। আর আমাদের সেন্ট যোসেফস স্কুলের কোরাস গ্রুপ, যারা ওইসব অনুষ্ঠানে আমাকে সহযোগ দিত। তাছাড়া ‘সন্দীপন’এর সাধনদার ঋণ তো অপরিশোধ্য !” ফেসবুকে আগে মাঝে মাঝে এটা ওটা লিখতাম। এখন তার অনেকটাই কমে গেছে। এ বছরের মার্চে ফেসবুকে আমার একটা পোস্টে দেখি আওয়ালভাই দীর্ঘ এক মন্তব্য করেছেন। সেই মন্তব্যে প্রবল উৎসাহিত হয়ে ওঁকে মেসেঞ্জারে লিখলাম, “শ্রদ্ধাভাজনেষু, ফেসবুকে আপনার এক দীর্ঘ বার্তা পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি। এরমধ্যে যে আন্তরিকতার ছোঁয়া পেলাম, তা সত্যি সত্যি আমাকে মুগ্ধ করেছে। খুলনায় ঠিক সেইভাবে নিজেকে তৈরি করতে পারিনি। বলতে পারেন, তেমন সুযোগও পাইনি। ১৯৭০-এর মার্চে একপ্রকার বাধ্য হয়েই দেশত্যাগ করি। এরপর কলকাতার বিশাল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে উত্তাপে নিজেকে একটু একটু করে তৈরি করতে থাকি। কতটা কী গ্রহণ করতে পেরেছি জানি না। তবে এই সাতাত্তর বছর বয়সে আত্মজৈবনিক কিছু লেখার চেষ্টা করে যাচ্ছি। সেগুলো পড়লে হয়তো কিছুটা আঁচ করতে পারবেন। পরম সৌভাগ্যের কথা হলো সেই লেখাগুলো নিয়ে দুই খণ্ডের সংকলন গ্রন্থ (চেনাশোনার কোন বাইরে) বাংলা নববর্ষের প্রাক্কালে প্রকাশিত হতে চলেছে। বইয়ের প্রি বুকিং পর্ব চলছে। আপনি আগ্রহী হলে আপনার ডাক ঠিকানাটা পাঠাবেন।

শ্রদ্ধা শুভেচ্ছাসহ –“ এরপর একদিন তিনি আমাকে তাঁর নিজস্ব হোম স্টুডিওতে রেকর্ড করা নিজের গিটার বাদনের একটা রেকর্ড পাঠালেন। সেটা শুনে সত্যি খুব ভালো লাগল। আমার উচ্ছ্বসিত অভিমতের উত্তরে তিনি জানালেন, “…ছর পাঁচেক আগে একটা হোম স্টুডিও কিনেছিলাম। সেটা দিয়ে কিছু এক্সপেরিপেন্ট করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সময় করে বসার সুযোগ এখনও করে পারি না। আমার দাম্পত্য জীবনটাকে ঠিক করতে সময় চলে যাচ্ছে। আপাতত তিন নম্বর ডিভোর্সের মধ্যে আছি আর চার নম্বর লাইন করা আছে। ভাই আশায় আশায় থাকি। …এখন বুঝতে পারছ আমার কি কম্পলিকেটেড জীবন। তবুও আশায় আশায় টুকিটাকি করে জীবনটা চলছে। বলতে পারো চালাতে হচ্ছে।“

উত্তরে কী লিখব ভেবে পাই না তবু কিছু তো লিখতে হয় ! তাই অতি সংক্ষেপে লিখলাম উ’চার কথা, “আপনার পারিবারিক সমস্যার কথা জেনে খুব খারাপ লাগছে। জীবন এমনই। জোয়ার আর ভাঁটা। কখন যে স্রোতের টানে কথায় চলে যাবে, কে জানে ! …আর কিছু না হোক, সংগীত অন্তত কিছু সময়ের জন্যে হলেও আপনাকে অন্যন্ জগতে নিয়ে যাবে। আমি আপনার পাশে আছি।“ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো, “আমার পারিবারিক জীবনটা সমস্যা হিসেবে দেখি না, বৈচিত্র্যময় হিসেবে দেখি। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় !” ওঁর সঙ্গে ততদিনে আমার সম্পর্কের বাঁধন বেশ আঁটোসাঁটো হয়ে এসেছে। উত্তরে তাই লিখতে পারলাম, “জীবন সম্পর্কে এমন সদর্থক ভঙ্গি আজকাল খুব একটা দেখতে পাই না। হয়তো দীর্ঘকাল বিদেশে আছেন বলে জীবনের এইসব ভাঙন আপনাকে সেইভাবে বিচলিত করতে পারেনি। আপনার মতো একজন বয়স্ক মানুষের কাছ থেকে এই ধরনের মন্তব্য জেনে খুবই ভালো লাগছে। আশা করি এই দৃঢ় মনোভাব অটুট রেখে আপনি মাথা উঁচু করে আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবেন। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানবেন।“

এইভাবে আওয়াল্ভাইয়ের সঙ্গে আলাপচারীতা চলতে থাকল। ইতোমধ্যে আমার আত্মজৈবনিক গ্রন্থ ‘চেনাশোনার কোন বাইরে’ একসঙ্গে দুই খণ্ডের প্রকাশ ঘটেছে। কথামতো ওঁকে ডাকে পাঠালাম, সঙ্গে দিলাম ‘আমার বাংলাদেশ’ নামে আমার আরেকখানি বই। যথাসময়ে তিনি আমাকে প্রাপ্তি সংবাদ জানালেন। এরপর এলো তাঁর অভিমত। “…মার বই ‘আমার বাংলাদেশ’ থেকে পড়তে পড়তে সাত নম্বরে এসে পড়েছি। তোমার ৮২ সালের ফিরে আসার গল্প। যেটুকু পড়লাম সুশীল তাতে যে যে আনন্দ পেয়েছি, বুঝতে পারছি সামনে সেটাই রয়েছে। …তোমাকে একটা অগ্রিম ধন্যবাদ না জানিয়ে পারলাম না। তোমার মতো আমারও ব্রিটিশ ভারতবর্ষে জন্ম, পরে পূর্ব পাকিস্তানী তারপর ১৯৭০ সালে ব্রিটিশ হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর ডুয়াল ন্যাশনালিটি নিয়ে আজও আছি। অবশ্য দেশ বিদেশ ঘোরার সময়ে বেশি কাজে আসে ব্রিটিশ পাশপোর্ট। তাই অন্য কেউ যা কিছু ভাবুক না কেন আমি যে খুলনার পোলা সেটা আমি ভালো করে জানি। ……সামনের কয়েকদিন দেশের কথা চিন্তা করেই কাটবে। দেশের রোগটা বড়ো কষ্টদায়ক এবং কোনদিন বোধহয় এটা সারে না।“ এর দু’তিন দিন পরে একটু বেশি রাতের দিকে আওয়ালভাইয়ের ফোন এলো।

“সুশীল, তোমার বইটা পড়তে পড়তে আমার চোখে জল এসেছে বারবার। তোমার লেখার মধ্যে দিয়ে আমি আমার জন্মস্থান খুলনার প্রান্তে প্রান্তে ঘুরে বেরিয়েছি বারবার। তোমাকে ধন্যবাদ এমন একটি বই লেখার জন্যে।“

নিজের লেখা নিয়ে কোনও উচ্চাশা কোনওদিন আমার ছিল না, আজও নেই। তবে এমন মন্তব্য শুনলে কার না ভালো লাগে। আমার লেখা পড়ে একজনের চোখে জল এসে গেছে – এর চেয়ে বড়ো পাওয়া আর কী হতে পারে। একজন অতি ছোট মাপের লেখকের এ যে অনেক বড়ো প্রাপ্তি !